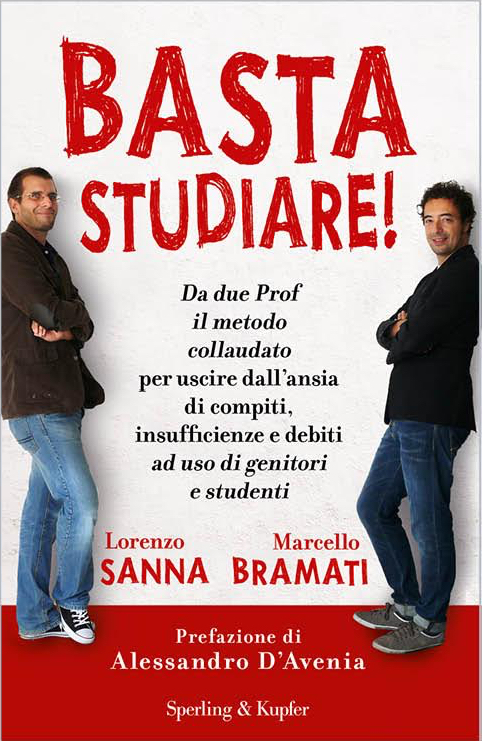

Due libri

Segnalo due libri.

Il primo sul metodo di studio, vera carenza didattica in una scuola che si è riempita di “educazioni a” qualcosa, replicando il modello della macchina che viene riempita di file, dimenticando il modo adeguato e autonomo di conoscere qualcosa, valido per tutta la vita, proprio di un essere che vive e cresce. Per questo motivo ne ho scritto la prefazione, che anticipo qui sotto.

Il secondo è una raccolta di divertenti e drammatici racconti di vita di genitori, tra i quali anche i miei che, in poche battute, tratteggiano l’origine del legame gioioso che ci unisce, nonostante le (anzi forse grazie alle) fatiche e ferite, che caratterizzano tutte le famiglie. Sono sempre più convinto che i figli e il loro modo di affrontare la vita somiglino, non alle qualità dei singoli genitori, ma alla qualità della relazione tra i genitori. Di questo libro cito due brevi passaggi: uno di mio padre e uno di mia madre.

1.

Ha le capacità, ma non si applica. E perché dovrebbe?

Nei giorni in cui leggevo in anteprima il libro che avete in mano, una notizia di cronaca ha attirato la mia attenzione. In una scuola del nord Italia, una bambina di prima elementare, annoiata dalla lezione, ha chiesto di andare al bagno ma, passata sotto le sbarre del cancello di ingresso, ha preso la via di casa e in pochi minuti è tornata dalla mamma, sgomenta tanto quanto l’insegnante.

Non posso certo farne l’emblema della scuola italiana (anche se i numeri della nostrana dispersione scolastica me lo permetterebbero), perché sarebbe una generalizzazione ad effetto, ma inefficace, ma non rinuncio alla forza dell’episodio, che ha validità di exemplum. Perché non riusciamo a rendere la scuola interessante, tanto da provocare la fuga di tanti, persino i bambini che del sapere hanno ancora lo stupore e quindi il sapore? Si cade spesso nel tranello di una scuola divertente, ma l’alternativa ad una scuola noiosa non è una scuola divertente (con buona pace di chi invoca la panacea dei mezzi digitali, che mezzi sono e mezzi restano, così come la parola resta la tecnologia più avanzata a nostra disposizione), ma una scuola interessante. Interessante vuol dire porre l’essere (-esse) dentro (inter-), così da coinvolgerlo in ogni sua dimensione: corporea e spirituale. Solo questo genera sapore e stupore e quindi sapere. Ma perché le cose non vanno come potrebbero andare? Perché abbiamo creato un ambiente e un modo di fare scuola che sembra ritorcersi contro noi stessi?

La risposta non è nella ricerca del colpevole. Da che mondo è mondo, c’è chi dà la colpa agli studenti, simili a quegli eversores di cui parla Agostino nelle sue Confessioni, ragazzi facinonorosi che vanno a scuola con l’intento di turbare la quiete della lezione spaccando tutto, materialmente o con il loro atteggiamento. C’è invece chi dà la colpa agli insegnanti, come Orazio, che rinfacciava al suo maestro Orbilio di essere, oltre che noioso nel fare imparare a memoria i versi di una difficile traduzione latina dell’Odissea, anche plagosus, un “bacchettatore”: con un bastone di legno colpiva chi non imparava, senza porsi il problema di che cosa stava insegnando e come. C’è chi dà la colpa ai genitori, come quel maestro del Satyricon di Petronio: “La colpa non è dei maestri, che coi pazzi devono fare i pazzi. Infatti se non dicessero ciò che piace ai ragazzi, resterebbero soli nelle scuole… E allora? Degni di rimprovero sono i genitori che non esigono per i loro figli una severa disciplina dalla quale possano trarre giovamento… essi devono abituare gradualmente i giovani alle fatiche, lasciare che si imbevano di letture serie e che conformino gli animi ai precetti della sapienza… Invece i fanciulli nelle scuole giocano.” Sono parole rivolte a Encolpio e Ascilto, giovani protagonisti del romanzo, che rispondono all’ennesima ramanzina del maestro fallito, scappando da scuola e avventurandosi per le vie della città, irte di peripezie che mostrano loro che avrebbero fatto meglio a studiare un po’ di più prima di affrontare il mondo, improvvisando. È il racconto comico di una società decadente, con una scuola al passo con la decadenza.

I tempi non cambiano, le lamentele neanche, e la ridda per dare la colpa a qualcuno risulta da secoli inutile, o utile solo a quietare la propria coscienza e a non assumersi le proprie responsabilità. Di chi sarà la colpa? Dei genitori, degli insegnanti, della scuola, dei ragazzi? Con il senso di colpa non si va lontano, serve invece un po’ di buon senso e quindi un rinnovato senso di responsabilità di ciascuno nel suo ambito.

Il libro che avete in mano prova, in modi accessibili a tutti, a sbloccare il meccanismo autodistruttivo e stancante del senso di colpa, e a suggerire una semplice ed efficace pars costruens, basata su anni di esperienza scolastica dei due autori (gente che entra in classe tutti i giorni!) e su quelle pratiche buone che rendono la scuola, sì impegnativa, ma interessante, attraverso un gioco di squadra in cui, invece di cercare colpevoli, ci si mette in relazione costruttiva per vincere la partita della crescita armonica dei ragazzi. Mi è piaciuto leggere le pagine di questo libro trovando un così largo spazio dedicato al protagonismo dei genitori nell’educazione, senza cadere nel lassismo (“ci penserà la scuola!”) o nel sindacalismo (“mio figlio non può fallire, è colpa della scuola!”).

Il fine dell’istruzione è la cultura. Il fine dell’educazione è l’autonomia. La scuola è l’unico triangolo amoroso (genitori, docenti, studenti) che può funzionare e in cui questi due fini possono essere raggiunti, se i tre attori del triangolo si amano, cioè ciascuno dà all’altro ciò di cui l’altro ha bisogno.

Perché questo amore triangolare tra ragazzi-docenti-genitori funzioni ci vuole però una ritualità, tipica di ogni amore che, sin da subito, anche nel suo nascere esplosivo, si cristallizza in riti che lo proteggono e lo ravvivano, riti che poi vanno costantemente rivisitati e rinnovati, perché mantengano la loro funzione: far sì che l’amore non venga meno e venga protetto.

Per questo mi piace che in queste pagine si parli molto di metodo, ma non come una serie di tecniche che miracolosamente faranno funzionare un meccanismo (l’umano non è un meccanismo e l’educazione non è una scienza esatta, ma un’arte che punta alla bellezza del compimento del capolavoro, a suon di prove ed errori), ma nel senso che ha la parola “metodo” nella sua origine: “dopo il cammino”. Colui che si volge indietro dopo una lunga camminata e ne rivisita il percorso, gli smarrimenti, le perdite di tempo, e traccia una via efficace di cui si potrà avvalere chiunque ripercorrerà quella strada, senza per questo limitare la libertà di fermarsi a considerare qualcosa che colpisce, di fare una deviazione, di sostare, di accelerare… Chiunque ami la montagna conosce la gratitudine per chi ha posto i segni rossi e bianchi che indicano la via migliore per la meta: il metodo è la meta.

Diceva infatti Nietzsche che “le verità più preziose sono quelle che si scoprono per ultime; ma le verità più preziose sono i metodi”. Nella vita non si può improvvisare, altrimenti si prendono cantonate e alla fine si è manipolati da ciò che risulta più allettante e facile o da chi ha più forza, quando invece la scuola è la palestra che allena alla ricerca e al riconoscimento del vero, del buono e del bello, rispetto a ciò che non lo è o rispetto a ciò che lo è di meno.

Oggi, forti di un po’ di senso storico e dei risultati di una certa pedagogia, siamo chiamati a rifondare l’autorità su altre basi, più stabili. I ragazzi cercano genitori e maestri capaci di porre loro mete e limiti, confrontandosi con i quali, possono provare la consistenza di principi su cui fondare le proprie esistenze ancora informi. Ma se ad essere informe è colui al quale chiedono una forma?

Abbiamo troppa paura di dire dei no, di porre regole, di proporre mete alte e impegnative, perché i nostri ragazzi potrebbero fallire o perché a quelle mete e quei sentieri non crediamo più. Eppure così cresce una generazione incapace di riconoscere il principio di realtà, affondando nelle sabbie mobili di quello di piacere, che rende tutto un gioco da bambini tiranni, come nel famoso racconto di Buzzati. Ma il gioco è divertente proprio perché ha delle regole (un metodo), e non perché un tiranno possa rinegoziarle quando perde, altrimenti il gioco si trasforma in farsa. E noi non vogliamo personaggi da farsa come quelli di Petronio, che si perdono sollecitati e manipolati da tutti i piaceri che li allettano, resi letteralmente impotenti dal loro stesso desiderio sempre soddisfatto, incapaci di prendere posizione sulla realtà, in una società divisa – a detta dell’autore antico – in due gruppi “quelli che derubano e quelli che si lasciano derubare” (del futuro, prima di tutto). A genitori e insegnanti, nuovamente alleati, il compito di strappare i ragazzi dalla tirannia del non senso.

In questo libro, con un linguaggio chiaro e semplice, troverete consigli per realizzare questa alleanza e dipenderà da voi non lasciare che sia lettera morta.

Come diremmo ai ragazzi: “basta studiare!”.

2.

“C’è un particolare inedito che diede consistenza e su cui si fondò quella relazione nell’estate del ‘62, quando, dopo aver conseguito la maturità classica, nonostante avessi cominciato a flirtare con Rita, non rinunciai al mitico viaggio in Scandinavia, programmato da tempo, insieme al mio amico e compagno di scuola Gigi. E fu così che a fine luglio, dopo aver salutato Rita con un semplice ma affettuoso «Arrivederci al mio ritorno», partii in tutta tranquillità per il Nord Europa. Arrivai a Stoccolma dove si sarebbe dovuta consumare una probabile, pragmatica ed effimera avventura, quasi obbligatoria nell’immaginario collettivo maschilista degli anni ‘60, di un maschio dal fascino latino con la bionda vichinga scandinava di turno, ma non fu così.

Fu invece il luogo che diede inizio ad un’avventura non episodica ma definitiva, che ha felicemente segnato per sempre tutta la mia vita. Era una mattina di settembre del ‘62 appunto, quando venne a svegliarmi da un sonno profondo, verso le 10 del mattino, la proprietaria della casa dove eravamo ospitati, dicendomi che c’era qualcuno al telefono che chiedeva di me dall’Italia. Ancora mezzo addormentato, mi preoccupai un po’, perché nessuno tranne i miei famigliari sapevano dove fossi alloggiato, e tanto meno avevo dato loro il numero di telefono, che ignoravo completamente. Era sicuramente successo qualcosa di poco piacevole. Presi la cornetta del telefono, preparandomi ad ascoltare una notizia non buona, ma al mio «Pronto!», seguì in risposta un «come stai?», passò qualche attimo prima che mi rendessi conto, con grande sorpresa e stupore, che era la voce di Rita quella che giungeva al mio orecchio. Mentre mi chiedevo perplesso come avesse fatto a trovare il numero telefonico per chiamarmi, mi giunse un «che fai, ti diverti?». Risposi di sì, che stavo bene, che la città era bella e altre banalità del genere. Lei aggiunse semplicemente: «Niente, volevo solo sentirti, ciao e a presto». Fine della telefonata.

Mentre riagganciavo mi dissi: «Sei spacciato», ma tornando verso il mio letto con l’intenzione di riprendere il sonno interrotto, si fece d’un tratto strada nella mia mente, con evidenza, un piacevole pensiero, chiaro e privo di dubbi: avevo appena parlato al telefono, senza possibilità di ripensamenti, con colei che sarebbe stata per sempre la compagna della mia vita. (Giuseppe D’Avenia)

***

“Vale la pena certo usare la parola per raccontare ad esempio ciò che io e Giuseppe quando ci siamo sposati non pensavamo di fare (a partire dai sei figli) e abbiamo fatto e di quelle (tante) che pensavamo di fare e non abbiamo fatto in un’altalena di vita, che mi fa pensare alla mia famiglia come ad una fisarmonica con quel via vai, nel tempo, di partenze e di ritorni, ancora oggi, che dilatano il mantice dello strumento (e anche del cuore) e poi lo restringono. D’altra parte, se così non fosse, dalla fisarmonica non uscirebbe nessun suono e anche il cuore invecchierebbe più velocemente.” (Rita Giordano – D’Avenia)